音乐学系

音乐学系

News

News

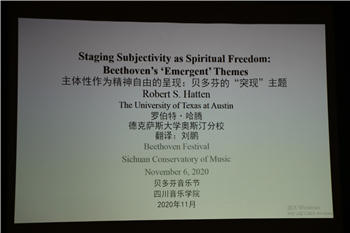

888集团游戏入口“纪念贝多芬诞辰250周年”系列学术讲座综述(十一): 《主体性作为精神自由的泛起:贝多芬的“突现”主题》

泉源:

作者:

宣布时间: 2020/11/9 16:41:00

浏览量次

武侯校区

武侯校区

地点:成都会新生路6号

邮编:610021

电话:028-85430202

传真:028-85430722

新都校区

新都校区

地点:成都会新都区蜀龙大道中段620号

邮编:610500

电话:028-89390026

临空校区

临空校区

地点:资阳市雁江区资州大道777号

电话:028-83436048

招生电话:028-85430270 / 85430022

招生电话:028-85430270 / 85430022 研究生招生咨询电话:028-85430277

研究生招生咨询电话:028-85430277 艺术考级咨询电话:028-85490737

13060008118

艺术考级咨询电话:028-85490737

13060008118

请关注微博 请关注微信

888集团游戏入口版权所有? 2013 ICP备05016678号